2013/10/26 第3回 3大学主催連携講演会

最先端・次世代研究支援プログラムの紹介のため,2013年10月26日に第3回東京工業大学,大阪大学,東北大学の3大学共同主催連携講演会「グリーン,ライフイノベーションへの材料研究最前線II」と題した講演会を仙台AER21階TKPガーデンシティ仙台ホールA2で行いました.高校生を含む多くの方にご聴講頂き,ありがとうございました.

○講演会のホームページへ ○講演会の様子

最先端・次世代研究支援プログラムの紹介のため,2013年10月26日に第3回東京工業大学,大阪大学,東北大学の3大学共同主催連携講演会「グリーン,ライフイノベーションへの材料研究最前線II」と題した講演会を仙台AER21階TKPガーデンシティ仙台ホールA2で行いました.高校生を含む多くの方にご聴講頂き,ありがとうございました.

○講演会のホームページへ ○講演会の様子

大阪大学にて,三大学(大阪大学・東北大学・東京工業大学)主催,物質・材料研究機構(NIMS)共催のもと,第2回3大学主催連携公開講演会 最先端・次世代研究支援プログラム研究者が語る「グリーン・ライフイノベーションへの材料研究最前線」が開催されました.

○講演会の様子(ダイジェスト版) 作成者:岩崎琢哉先生(大阪大学)

最先端・次世代研究支援プログラムの紹介のため,2011年10月15日に東京工業大学 高校生・一般向け公開講演会「世界をリード・世界に羽ばたく 東工大が誇る若手研究者たち」の第3回として,大阪大学と東北大学の共同主催により,「次世代材料が創る新しい世界」と題した講演会を行いました.

高校生を含む多くの方にご聴講頂き,ありがとうございました.

下の写真はその際のものです.その際のアンケート結果はこちらです.

プロジェクト名:最先端・次世代研究開発支援プログラム ライフイノベーション LR015

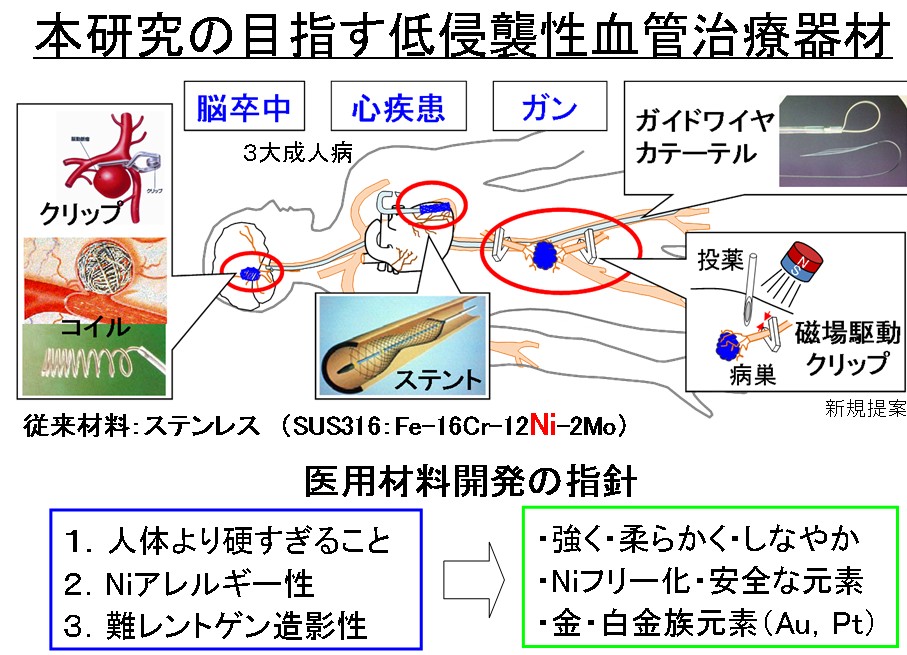

研究題目:3大成人病の革新的血管治療を実現する安全・高X線造影性・磁場駆動形状可変材料の発展

研究者:代表者 細田秀樹,分担者 稲邑朋也

最先端・次世代研究開発支援プログラムは,下記を目的として創設されたプログラムです.

(1)将来,世界の科学・技術をリードすることが期待される若手・女性・地域の研究者への研究支援

(2)「新成長戦略(基本方針)」(平成21年12月30日 閣議決定)に掲げられたグリーン・イノベーション及びライフ・イノベーションの推進

5618件の応募から,329件の研究課題が選ばれ,当方の提案も採択されました.

これにより,平成22年度から三年間で,研究費として直接経費一億三千万円,間接経費三千九百万円の大型研究費が配分され,将来の世界の科学技術をリードし,ライフイノベーションを起こすために,革新的材料開発による医療技術の向上を行い,人間の健康で幸福な生活を増進させるための研究を行っています.

六割以上の人が亡くなる,がん,心筋梗塞,脳卒中の治療のために,内視鏡やカテーテル,詰まった血管を開くステントなど,血管内で治療する機器の大きな進歩が望まれています. 特に,従来の材料はアレルギー性の高いニッケルを多く含んでいます.このため,しなやかで血管の動きに合い,ニッケルなどの元素を含まずに安全で,信頼性が高く,さらに医師が治療しやすくなるような新しい医用材料が必要となっています.

このため,いつでも血管に合う形状を取るためのメカニズムを解明し,このような新しい医用材料を開発します. さらに,レントゲンに写り易い機能や,体外から磁石で形状を変えられるような機能も付加します. 体に安全な金やチタンなどの元素を使い,ナノテクノロジーで内部の原子の並び方を制御して,このような材料を作り出します. さらに,新しい治療機器に展開していきます. 現在使われている治療機器の多くは欧米製です. 安全に長期間使用できる日本製の新材料により,日本発の治療機器を作れるようにもなります. また,治療機器がレントゲンに写り易いために治療しやすく,被爆量も少なくできます. 体外から治療機器が操作できるようになれば,抗がん剤の投与も効率よくかつ最小限にすることができるなど,医療技術の大きな進歩が期待できます.

このような革新的低侵襲製治療器材を開発するために,本研究では,生体安全性が高く,形状記憶・超弾性を有し,血管に適合する柔剛性の形状可変金属基材料を開発します. さらに,付加価値として,手術がより確実に行いやすくなる高レントゲン造影性を有する材料,体外から磁場で遠隔操作できる形状可変材料も開発します. このような材料として,具体的には,

(1)ガイドワイヤやカテーテルに適したニッケルフリー超弾性チタン合金

(2)レントゲン造影性が高くクリップ,コイル,ステントに適した金・白金基調の形状記憶・超弾性合金

(3)磁場で動作する形状記憶合金/複合材料,特にNiMnGa粒子分散樹脂複合材料

を取り上げ,これらのさらなる発展を行っています.

研究などに関するお問い合わせは細田まで.

プロジェクト名:先端的低炭素化技術開発(ALCA) JY220218

研究課題名:廃熱で作動する高出力固体エンジン材料の設計原理

研究代表者:稲邑朋也

先端的低炭素化技術開発(ALCA)は,温室効果ガスの削減を中長期にわたって継続的かつ着実に進めていくために,ブレークスルーの実現や既存の概念を大転換するような『ゲームチェンジング・テクノロジー』の創出を目指し,新たな科学的・技術的知見に基づいて温室効果ガス削減に大きな可能性を有する技術を創出するための研究開発を実施します.

我が国における200℃以下の低質熱源(自動車,発電所,工場,地熱,温泉など)は電力量に換算すると年間総発電電力量の1/6にも達し,これら低質熱源を用いて発電する方法が盛んに研究されています.その中でも,構造が簡単・安価でしかもクリーンな方法が「固体エンジン材料(形状記憶合金)」を使った熱エンジンです.

形状記憶合金は,高温熱源(廃熱・地熱など)と低温熱源(大気,水等)との間で熱を授受して,その一部を力学的仕事として外界に発生する材料です.多くの研究では,Ti-Ni形状記憶合金を使用して,より優れた性能を発揮する熱エンジンの構造を追求しています.これに対して本研究では,エンジンの構造ではなく形状記憶合金そのものを高性能化する材料設計法の確立を目指します.

熱力学によれば,より高温の熱源に接触させて駆動させるほど熱効率が上昇しますが,Ti-Ni合金の最高駆動温度は高々100℃です.そこで駆動温度が100℃以上である新規合金の開発を行い,仕事を最大限に引き出すための合金組成の決定と集合組織制御を行います.また駆動時の内部摩擦や疲労損傷を低減させれば,高出力・高耐久性を実現することができます.そこで材料の内部に存在する摩擦源や3次元的な欠陥構造を解明して制御するという新しい材料設計にも挑戦します.